[pullquote align=»left|center|right» textalign=»left|center|right» width=»30%»]Tribus urbanas[/pullquote]

Hoy en día al margen de los problemas urbanísticos y arquitectónicos, la escultura encontró allí un amplio terreno de imaginación, si bien en muchos casos se trata de producciones en serie, ligado al sentimiento religioso que sin duda motiva gran parte de la escultura funeraria, así como se unieron otros factores que explican tanto o más su importante desarrollo, desde el deseo de perpetuar en piedra o bronce la memoria de quien dejó la vida, en función de la significación social o el afecto, hasta una reflexión genérica sobre la existencia. En tal sentido, el repertorio escultor arquitectónico, constituye una apoteósica imaginación de los más profundos desasosiegos humanos

El renovado interés por la belleza de la arquitectura mortuoria una rica historia de personalidades que formaron parte de nuestra historia. El concejal asunceno Hugo Ramírez planteó ante la sesión de la Junta Municipal que se declare de interés comunal la actividad del necroturismo.

Las actividades creadas y nacidas en Europa han convocado a una intensa tarea crítica, en la que destacan últimamente valiosas interpretaciones y ensayos de estudiosos europeos y latinoamericanos.

Hay un sentido enigmático en la poesía de muchos autores que compagina curiosamente con la transparencia de ciertos aspectos de que la muerte no es el fin; y que, al mismo tiempo, invitan intentar no sólo explicaciones a los deudos aislados, sino a bosquejar una suerte un esquemático dinamismo en la arquitectura de los panteones del cementerio; quizás buscan un hilo que los conduzcan a la percepción del proceso de esta vida que también incluye la muerte, que, según aparece cada vez con mayor claridad, recorre todo el sentir de los que quedan como parte de un continuo peregrinar.

Desde este mirador, los heraldos aquellos que anuncian lo que va a suceder como «El heraldo de la muerte, de la paz» pueden ser entendidos como un ciclo orgánico en el que, a pesar de las concesiones de su tiempo, se distinguen ya, con absoluta nitidez, los rasgos saltantes de una perspectiva creadora que va a ser decantada.

En las sociedades occidentales, la muerte se ha considerado tradicionalmente como la separación del alma del cuerpo. En esta creencia, la esencia del ser humano es independiente de las propiedades físicas. Debido a que el alma para el que cree en ella carece de manifestación corpórea, su partida no puede ser vista, o lo que es lo mismo, ser determinada objetivamente. De aquí que, en esta creencia, se ha determinado el cese de la respiración como el signo de muerte.

Las reacciones ante el Amor y Dios aparecen en un cúmulo de incidentes personales que realzan, las creencias, la impronta que inscriben los sucesos en la suerte del hombre y, especialmente, en el verbo.

Del amor al absurdo, Albert Camus (19131960), novelista, ensayista y dramaturgo francés, considerado uno de los escritores más importantes posteriores a 1945. Camus se plantea el amor y se pregunta; «¿Quien quiere más, el hombre a Dios o Dios al hombre?… luego se objeta el hombre quiere más a Dios, quiere a alguien que no conoce y que nunca vio. Quiere a ese Dios que lo condenó a morir, conociendo todas sus debilidades».

«No hay fronteras entre las disciplinas que el hombre se propone comprender y amar. Se interpenetran y la misma angustia las confunde». (El mito de Sísifo).

Pues bien, el que los motivos de inspiración hayan sido captados y configurados en cuanto a experiencia personal, recuérdese, constituye patrón distintivo en la filosofía del bien y el mal; pero de ello no debe extraerse que la percepción sea el medio ideal para esclarecer una creación prudente, ni que la multiplicidad de actos dispersos y, quizá, si alguna vez contradictorios, niegue o fragmente la visión que ilumina nuestra vida.

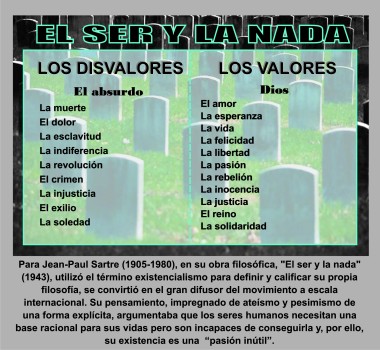

El tema central es «La raza humana», por un lado está Dios o el amor, dentro del amor la esperanza, la vida, la felicidad, la libertad, la pasión, la rebelión, la inocencia, la justicia, el reino, la solidaridad.

Al otro extremo se encuentra el absurdo, la muerte, el dolor, la esclavitud, la indiferencia, la revolución, el crimen, la injusticia, el exilio, la soledad.

En este análisis acudimos a la raza humana como factor absoluto; en cambio, sí asignamos prioridad al modo en que Camus delinea su realidad literaria, y, en lo posible, se intenta precisar los rasgos relevantes en ese proceso. Ello nos mueve a postular que, en estos valores y disvalores, el uso de la primera persona (en el nivel simbólico) equivale a una perspectiva que selecciona y orienta elementos en apariencia insignificantes, y, luego, los modela como vivencia recreada, sometiéndolos a una singular reevaluación estética.

Nótese que dicho criterio parecería excluir dos grupos de valores que existen: a) las piezas en esencial descriptivas, b) las deliberadamente impersonales. Creemos que las primeras no son características ni por el tipo constructivo ni por la calidad; por tanto, se les trata como formas marginales.

La segunda merecen una digresión: aunque elijamos la forma impersonal, se nos ocurre que en realidad apela a un procedimiento caracterizador, pudiendo entenderse que subraya una particular identidad entre el ego y el resto de la comunidad, o que, por ser obvia la naturaleza colectiva del ser humano, la voz del individuo cede ante el signo de pluralidad o la simple afirmación de existencia. Aunque con rasgos peculiares, por tanto, se las incluye en el tipo de construcción preferencial de cada panteón.

Contrastadas con construcciones de este tiempo, la arquitectura antigua desentona, entre otras causas, por algo que no puede haber escapado al lector, y que, si hoy constituye cualidad, hace algo más de cuarenta años desconcertaba a la crítica.

Nos referimos a su constante evolución, a la norma convencional; lo que demanda, necesariamente, aparte de un ritmo y de una melancolía específica en los esquemas de las formas de enterrar a sus difuntos.

Los entierros en vasijas, (nativos); entierros solo con mortajas, (los pobres de la colonia y terminada la Guerra Grande); entierros de a dos o tres difuntos, (el Mangrullo); entierros en el Cementerio Nº 1 de Luque, (la gente pudiente); siempre con la presencia activa o pasiva de un cura interlocutor.

Habrá otra oportunidad para que examinemos de qué modo este rasgo se conecta con la terminología o con la libertad inherente a la charla, que exige un compartir de antecedentes o secuencias; pero convengamos desde ahora en que la intimidad e informalidad, que cautivan los Cementerios, están ligados a este continente latinoamericano.

En él asistimos (¿sería justo decir participamos?), a una experiencia que, al realizarse, vincula la vida con la familia, coyuntura que nos aproxima, como si el diálogo ocurriera en presencia, o escucháramos un testimonio, o nos fuera tolerado sustituirnos en la conversación.

Es así como el concejal asunceno Hugo Ramírez, se refirió al reciente recorrido nocturno hecho por estudiantes de la carrera de Hotelería y Turismo, de la Universidad Columbia, con antorchas y linternas, lo que le dio un encanto entre tenebroso y especial. «Esta administración municipal hizo tours con una buena concurrencia de gente ávida de conocer un poco de nuestra historia encerrada en tumbas, panteones o mausoleos», dijo a medios de prensa.

Arrojados en el mundo, sin ideales que prometan redimir el corazón gitano de la arrancia, el hombre vuelve los ojos a quienes, como él, anhelarían elevarse sobre la fragmentada e irracional de la experiencia, para recomponer juntos la unidad de lo absoluto.

Sabe el trovador, a causa de la destrucción que lo acosa, que el hombre él y los otros sufre; y presiente que debe exigir una instancia en la que esa identidad pudiera redimirlos. No obstante, la gente pasa y cada quien hace sus cuentas en forma individual:

«Un pensamiento profundo dice Camus está en el devenir continuo, abraza la experiencia de una vida y se amolda a ella. Así la creación única de un hombre se fortifica en sus aspectos sucesivos y múltiples que son las obras. Las unas completan a las otras, las corrigen o las repiten, y también las contradicen (El Mito de Sísifo).

Junio 2013.

Lectura Adicional

Tradición Sagrada de los chamanes Mapuches

INTROITO

La esfinge sepulcral, aunque ya posee un innegable sentido social en su tradicional ubicación desde que el hombre comenzó a morir. Los sepulcros de los faraones en el que algunas personalidades, en especial los que poseían caminos eternos, fueron todavía enterradas, y alcanzó su máxima proyección pública con la expansión de las pirámides.

El Mapuche, pueblo amerindio de la familia lingüística araucana, cuyos habitantes actualmente viven en el sur de América del Sur, entre Chile y Argentina. Su origen mítico se sitúa en la lucha entre las serpientes Kai Kai y Ten Ten, pelea que derivó en un diluvio que duró más de tres meses y que les obligó a refugiarse en un cerro cerca del río Biobío a partir del cual poblaron la Tierra.

Su origen arqueológico migratorio está aún por establecerse; sus vestigios más antiguos datan del 500 a.C. y no está demostrado si provienen del centro de Sudamérica, del Chaco y de las Pampas o de algún otro lugar, aunque lo más seguro es al observar sus rasgos que provengan de alguna expedición perdida, venida de Japón hace miles de años.

Su idioma es muy parecido al japonés, de espíritu valiente, gallardo, y noble, muy dueños de lo suyo, organizados y limpios. A sus hijos los educan en el arte de las armas, (arcos y flechas) y el físico culturismo.Las mujeres se encargan de la casa, siendo particularmente, aparentemente limpias en su vestuario adornado y ordenado, su ruca (casa) siempre está llena de niños pequeños. En 1546 se produce en Quilacura norte de Santiago de Chile la primera batalla contra los conquistadores españoles. Antes de su llegada los mapuches eran un millón de personas.

Alonso de Ercilla en relatos escrito, en La Araucana, impresa en Barcelona en 1592, hablan de estas tribus. Consideradas la epopeya más famosa del renacimiento, es obra del poeta y conquistador español Alonso de Ercilla y Zuñiga (15331594), quien participó en las luchas por la conquista de Chile (virreinato del Perú). Quedó tan impresionado por el valor de los araucanos que las figuras de los caudillos Caupolicán y Lautaro adquieren en su poema una dimensión heroica extraordinaria.

«Otra vez se aventuraron los araucanos a reñida y sangriente batalla de que salieron con tales apariencias de vencidos y escarmentados que Hurtado de Mendoza se creyó en proporción de atender a vigorizar las leyes en toda la comarca de Chile; y encomendado la custodia del fuerte de Tucapel a Reinoso volvieron a dar ayuda la víspera de lanzarse los araucanos en su contra.

De resultas de trato doble de un indio mozo, Caupolicán dispuso a medio día el ataque, bajo la certidumbre de coger Cap. XIX desprevenidos y hasta durmiendo a los españoles; e informado Reinoso de todo, los tenía muy vigilantes y con anhelo por esgrimir las armas.

Superfluos aparecieran más pormenores sobre esta jornada lastimosa: allí perdieron muchos enemigos la vida, se dispersaron los restantes, y el mismo Caupolicán tuvo que andar oculto de un lado a otro, no valiéndole tal cautela, pues la traición de un indio le condujo a prisión y cadalso» relata en La Araucana, Ercilla.

La obra de Ercilla nos transmite un mensaje, del cual el título elegido es La Araucana: Los Mapuches poseen una tradición cultural milenaria, la cual se manifiesta en un corpus de conocimientos de orden trascendente, cosmológico y religioso; una auténtica «ciencia sagrada» que los coloca en este sentido en un pié de igualdad con muchas culturas clásicas, como ser las de China, India, Grecia, Roma, Asiria, o la mesopotamia. Se trata de un Saber que se nos muestra como secreto al ser transmitido en forma oral, y en sus aspectos más profundos, por vía directamente iniciática.

Esta es, en general, una obra de Antropología; en particular, un sondeo por la Ciencia de las Religiones, la Hierología, específicamente dedicada a la investigación de la cultura Mapuche como «cultura chamánica», (curanderos brujos).

El Camino del chamán y la machi

Es sabido que todo Machi (curandera) para ser iniciado en su sacerdocio debe pasar por una serie de pruebas rituales que, de aprobarlas, lo cualificaran para la función. Estas pruebas se hallan presentes a lo largo de un viaje místico, e implican sin excepción un descenso al mundo inferior y la muerte simbólica del candidato, para ascender posteriormente a la región celestial o superior con un segundo nacimiento en un estado trascendente del ser, volviendo finalmente al Mundo Medio, el de los humanos.

En este camino del descenso en que todos estamos inmersos en esa región cósmica llamada según la cultura: mundo inferior, mundo de los muertos, centro de la tierra, Hadés, infiernos, . Allí el Machi sufrirá su muerte ritual y «teniendo en cuenta la analogía existente entre la muerte entendida en el sentido ordinario y la muerte iniciática, una misma descripción simbólica puede aplicarse por igual a lo que ocurre a un ser en uno y en otro caso». Retengamos que el viaje de descenso y la muerte simbólica son los preliminares de la iniciación, su camino, y no la iniciación misma.

El mundo inferior es donde moran las almas de los muertos y los demonios productores de las enfermedades; allí no estarán ni los nobles, ni las Machis, como tampoco, los muertos heroica y fulgurantemente. Para llegar allí es preciso, luego de un largo y obstaculizado viaje cruzar un oscuro y peligroso río a bordo de un fantasmagórico navío, previa entrega de un «pase» a una vieja guardiana y guía, (la parca) caso contrario el alma será condenada a vagar penando, y si el imprudente es un ser vivo será atrapado y morirá por pérdida del alma (salvo que un Machi logre rescatarla a tiempo). Esa región es una imagen especular del mundo de los vivos: las papas blancas, allí son negras; el sol sale por el oeste y se pone por el este; El amo allí es Pülli Fücha, señor de las tierras y de las aguas, las que salen y retornan de las entrañas telúricas.

Simbología y metafísica

A fin de evitar innecesarias reiteraciones invitamos al lector a releer la primera parte del artículo Pinturas rupestres y pirámides en la Patagonia, cuyas precisiones son fundamentales para comprender los siguientes desarrollos.

En los pueblos hierocéntricos como el Mapuche la cultura es una proyección concreta de la cosmovisión, y esta última lo es a su vez de la tradición espiritual, cuyo aspecto exterior y visible es la religión.

Para comprender esa cultura debemos partir desde la religión, desde lo sagrado, y no a la inversa como habitualmente se hace.

El lenguaje propio de la metafísica, y en consecuencia el de la religión, es el simbólico.

Entonces, para captar los significados de los sistemas, estructuras, y elementos hierológicos que se presentan en una cultura chamánica, como la mapuche, se los debe abordar aplicando las leyes de la lógica del símbolo.Guiada por estas leyes la mente del investigador no caerá en los desvaríos de una calenturienta imaginación, como tampoco limitará su percepción a los estrechos y estériles lindes del positivismo utilitarista.

Esto tan sólo nos da pauta del alto nivel filosófico y metafísico de la religión Mapuche, de la que se encuentran otras analogías impactantes tanto del viaje como de esa región en la literatura galesa, literatura escrita en galés, provenientes de las lenguas celtas, el tibetano, en el egipcio Libro de la salida a la luz del día (mal llamado «de los muertos»), en la Divina Comedia del Dante, en La Eneida de Virgilio, en el Poema de Gilgamesh, en el Libro del viaje nocturno de M. ibn Arabi, así como en la mayor parte de las tradiciones chamánicas del mundo: siberianas, africanas, americanas.

Así a lo largo del tiempo, todas las culturas, se han esmerado de encontrar el camino de iniciación del camino invisible. Espirales, laberintos, senderos meandrosos, líneas rectas, todos caminos de cambiante medio denotan la orientación de la dirección del neófito. Algunas formas como el laberinto, representan explícitamente la experiencia de iniciación.

Hoy en día al margen de los problemas urbanísticos y arquitectónicos, la escultura encontró allí un amplio terreno de imaginación, si bien en muchos casos se trata de producciones en serie, ligado al sentimiento religioso que sin duda motiva gran parte de la escultura funeraria, así como se unieron otros factores que explican tanto o más su importante desarrollo, desde el deseo de perpetuar en piedra o bronce la memoria de quien dejó la vida, en función de la significación social o el afecto, hasta una reflexión genérica sobre la existencia. En tal sentido, el repertorio escultor arquitectónico, constituye una apoteósica imaginación de los más profundos desasosiegos humanos.